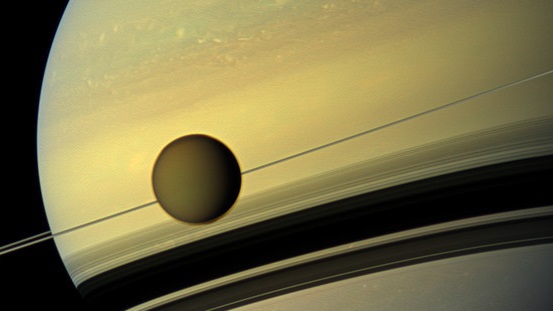

土星は多くの衛星をもち、最大のものがタイタンである。土星の第6衛星だ。衛星では珍しく大気をもち、その構成はほとんどが窒素だが、次いでメタンが比較的多いことで知られている。天体における生命発生や進化の研究に新たな知見を与える可能性のある星として、科学的にも注目されている。

本作の主人公マラカイ・コンスタントは最終的にタイタンに行くことになるが、別に科学的興味のためではない。タイタンにいるという三人のサイレン(ギリシャ神話のセイレーンと同一)のためか? いや、行きたくはない。マラカイ・コンスタントは「タイタンに行け」と言われるというより、「タイタンに行くことになる」と告げられ、そのとおりになるのだった。なぜこんな目に?

私という個人も、なぜこんな目に? と思うことはある。人類全体もある方向に運動しているように見える(進歩)が、なんのために? と問われて即座に答えられる人は多くないはずだ。今は比較的平和な世の中だが、世界大戦の真っただ中に生きた人間にしてみれば、その問いはより切実だった。カート・ヴォネガットは実際に従軍した人である。

「借りちゃった テント あ テント あ テント」(Rented a tent, a tent, a tent.)

という「火星の小太鼓」のリズムで行進する火星軍は、ただ滑稽な小説にしてやろうと書かれているわけではないと筆者は思う。ここに「現実の地球軍」もこんなものだよというアイロニーがある。そういう読み方をしてみると、この小説の見え方は一変する。

仲間・同胞の死の意味は? たくさんの不幸な死を、無駄だった、犬死だったなどと思いたくない。国のため、共同体のため、ひいては人類全体の発展のため、やむを得ない犠牲だったのだ。軋轢を乗り越えて人間の歴史は積み重なってきたのだ。たとえ微力であっても個人が歴史に貢献できることはあるはずだ。実際にそう信じて、生きる意味の問題の延長として戦争に参加していった人たちもいる。戦争で死ぬことに何の意味もないなんて、とても言い出せない。今の自分の生活は、先人達の犠牲の上に成り立っているのだから。世界大戦という経験をそこまで想像したならば、今現在人類がやっていることに「なんの意味もない」と言うことには、ただの笑いで済まない、顔面パンチを食らわせるような衝撃があることが分かる。

物語は以下のように終盤を迎える。すなわち、これまでの人類文明の発展は、ロボット・サロのため故障部品を製造し、それを届けるレベルにまで達するよう操られていた。まったく、苦い笑いのでてくる結末である。作者カート・ヴォネガットは、その知性を人間存在に対する皮肉とユーモアに傾ける。人類の発展、それに貢献する個人。そこに意味があるはずと思いたい。なぜこんなことをしている? なぜこんな目に? 普通は、それは意味のあることだと言って安心させる。でもヴォネガットは違う。意味なんかないんだよ、だから安心しろよ、と言っているわけだ。その言い回しの妙を、本作を読んだ人ならわかるのではないか。

筆者は、実際に人類がタイタンに到達することが文明のメルクマールなのではないかと勝手に夢想することにした。莫大な予算をかけてそんなことをする意味はあるのかと言う人もいるかもしれないが、筆者はただ「人類はタイタンに行くことになる」と告げるのみである。